Phare du Risban (Dunkerque)

Présentation générale

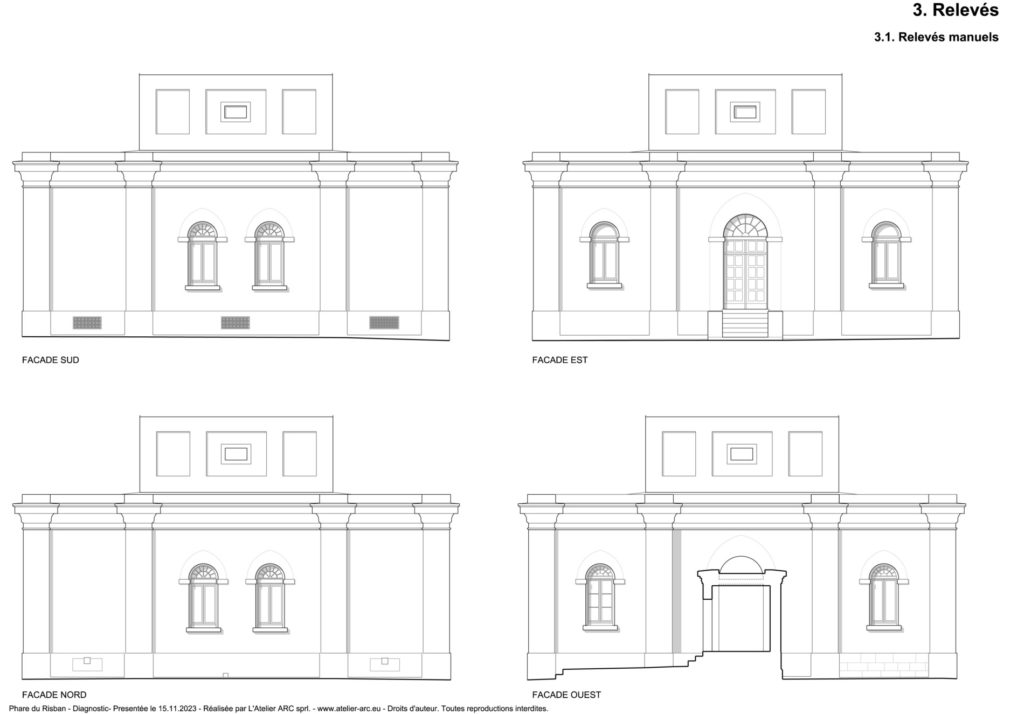

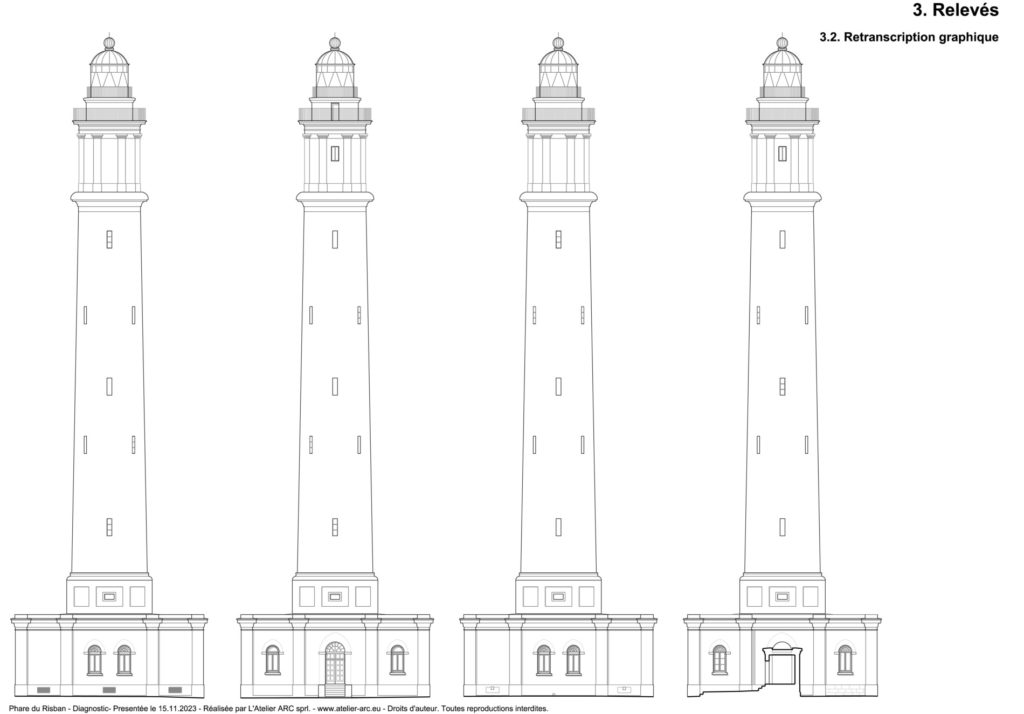

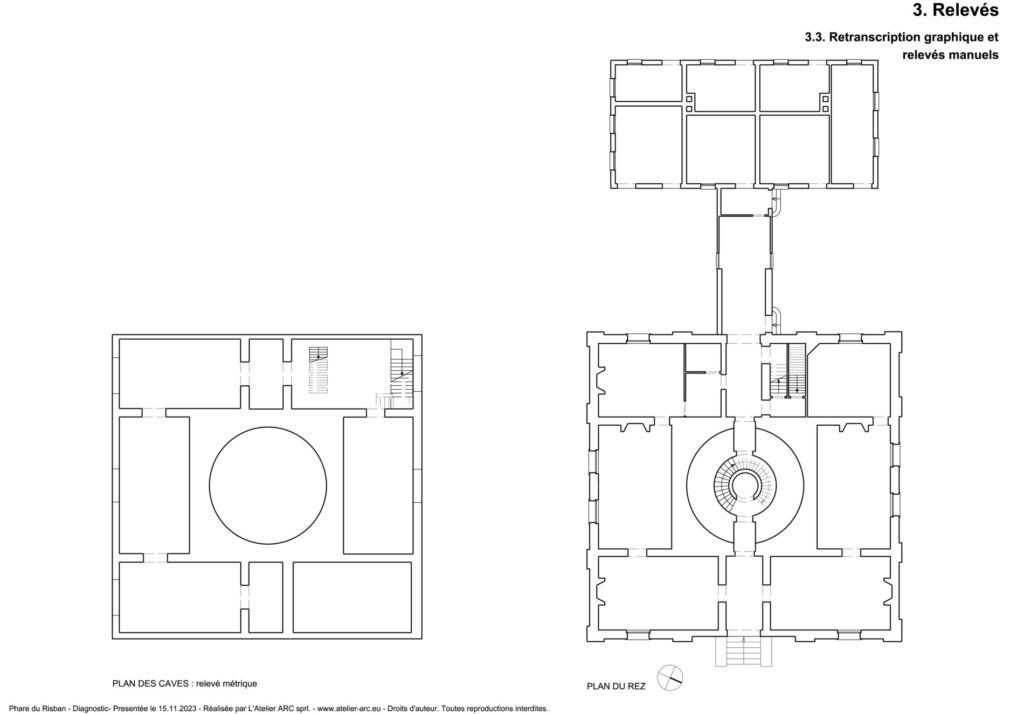

Le phare du Risban, emblématique repère maritime à l’entrée du port de Dunkerque, s’inscrit dans une typologie architecturale fonctionnelle propre aux grands phares du XIXe siècle. Édifié en maçonnerie de brique et de pierre, il se compose d’une tour élancée de 63 mètres, coiffée d’une lanterne en cuivre abritant une lentille de Fresnel, et d’un corps de bâtiment à plan carré accueillant les logements des gardiens.

L’ensemble se distingue par un soin particulier apporté à son architecture : élévations rythmées, éléments moulurés, décors intérieurs en fer forgé, et agencement régulateur des volumes confèrent à l’édifice une véritable valeur patrimoniale, tant technique qu’esthétique.

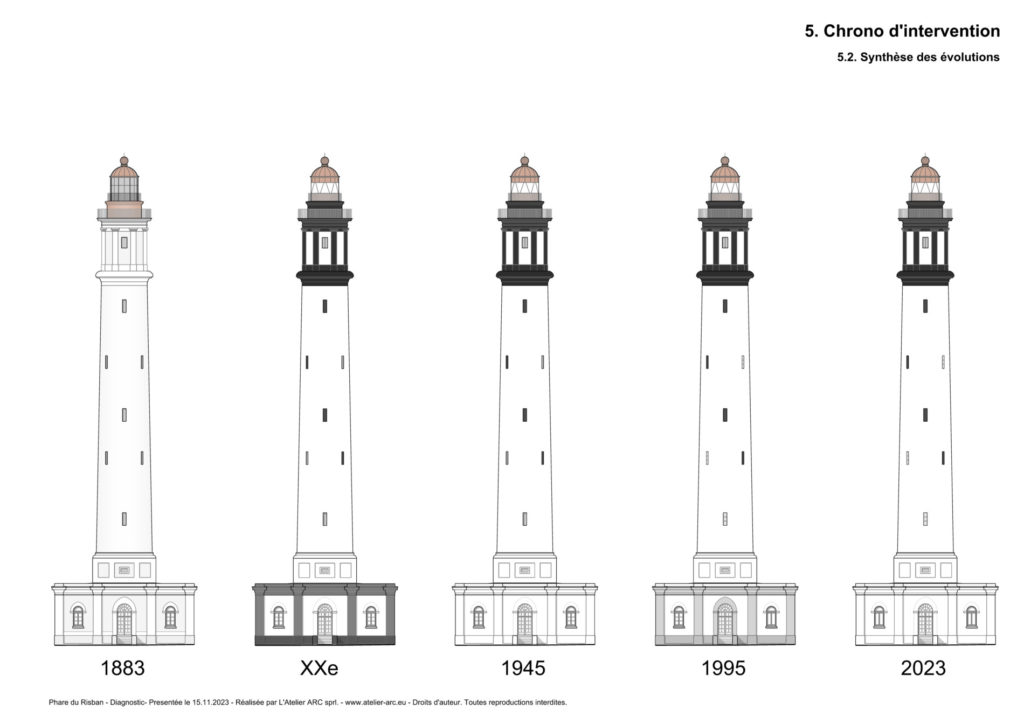

Transformé au fil du temps, le phare a fait l’objet d’un renforcement structurel par ceinturage béton dans l’entre-deux-guerres. Ces interventions ont progressivement modifié son apparence extérieure, lui donnant une silhouette lisse et blanche, éloignée de son aspect maçonné d’origine. Une couche de peinture étanche, appliquée dans les années 1990, a par ailleurs généré des désordres hydrologiques.

Dans ce contexte, une mission complète de diagnostic a été confiée à L’atelier ARC afin d’évaluer l’état sanitaire de l’édifice et de préparer une intervention de restauration adaptée.

Etude de diagnostic

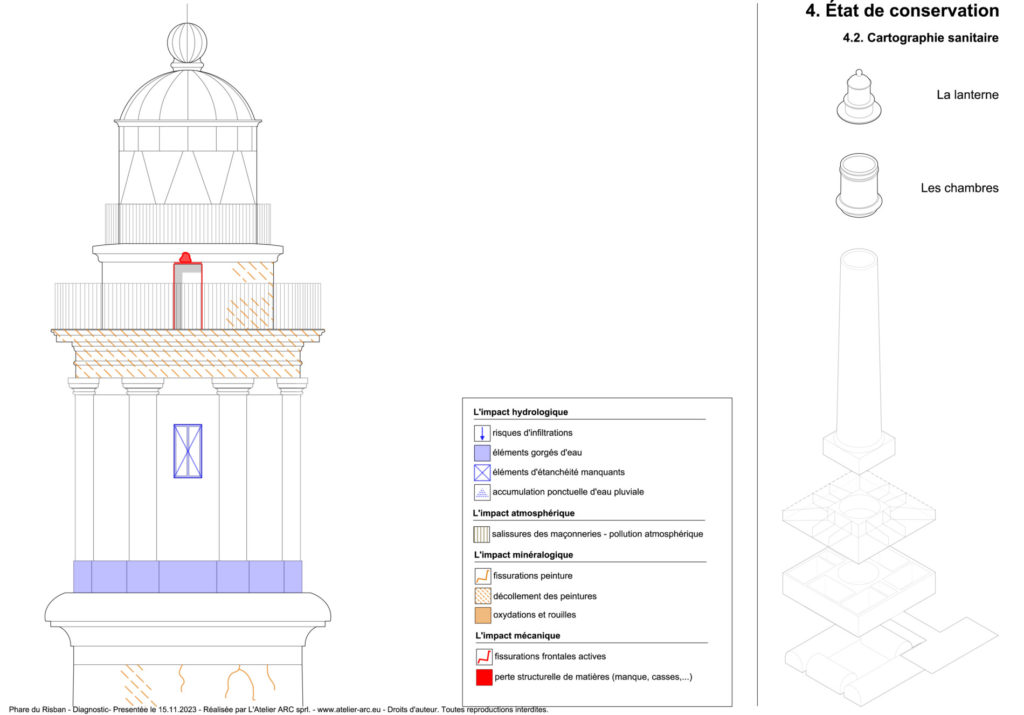

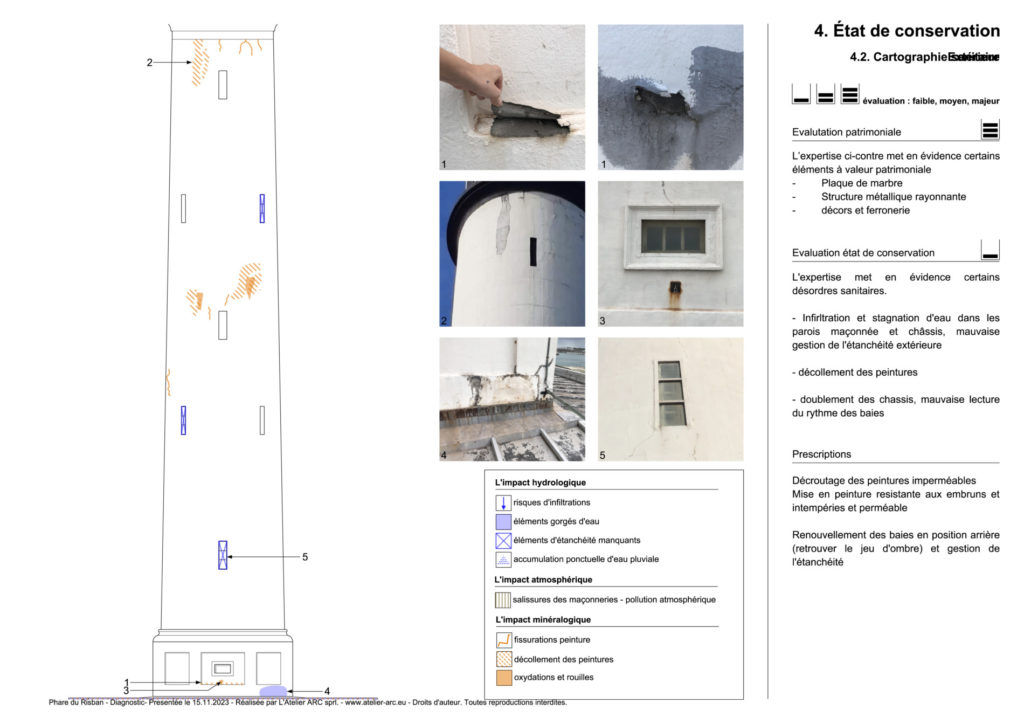

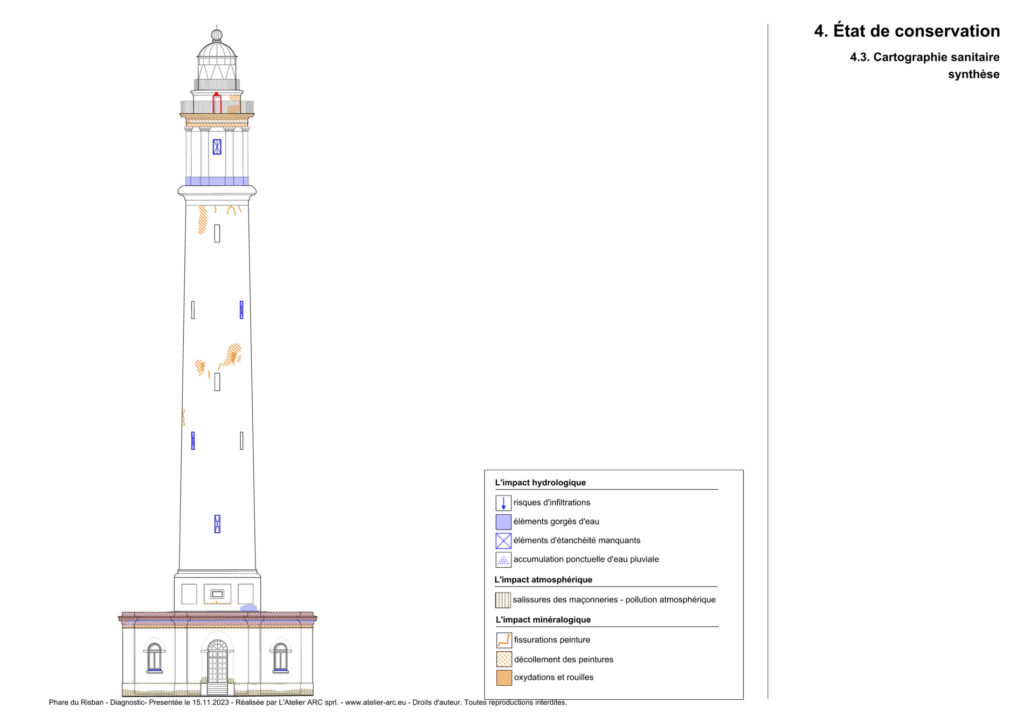

L’étude sanitaire menée par L’atelier ARC a mis en évidence un ensemble de désordres affectant tant l’enveloppe extérieure que les espaces intérieurs du phare du Risban. Ces altérations trouvent en grande partie leur origine dans une gestion insuffisante des eaux, aggravée par l’application de peintures imperméables empêchant la respiration des maçonneries. L’humidité persistante, combinée aux conditions climatiques maritimes, a entraîné infiltrations, décollements de peintures et altérations progressives des matériaux.

À l’extérieur, la tour présente une surface lissée recouverte d’un revêtement inadapté qui piège l’humidité. Certaines zones, comme la lanterne, révèlent aussi des fissurations et des pertes de matière. À l’intérieur, des désordres similaires affectent les enduits, les menuiseries et les structures métalliques, avec une intensification des pathologies à mesure que l’on s’élève dans le fût. Les châssis, souvent doublés de manière tardive, aggravent la stagnation de l’eau et accélèrent la dégradation des boiseries. Les décors intérieurs – notamment les plaques de marbre et peintures polychromes – montrent également des signes de dégradation.

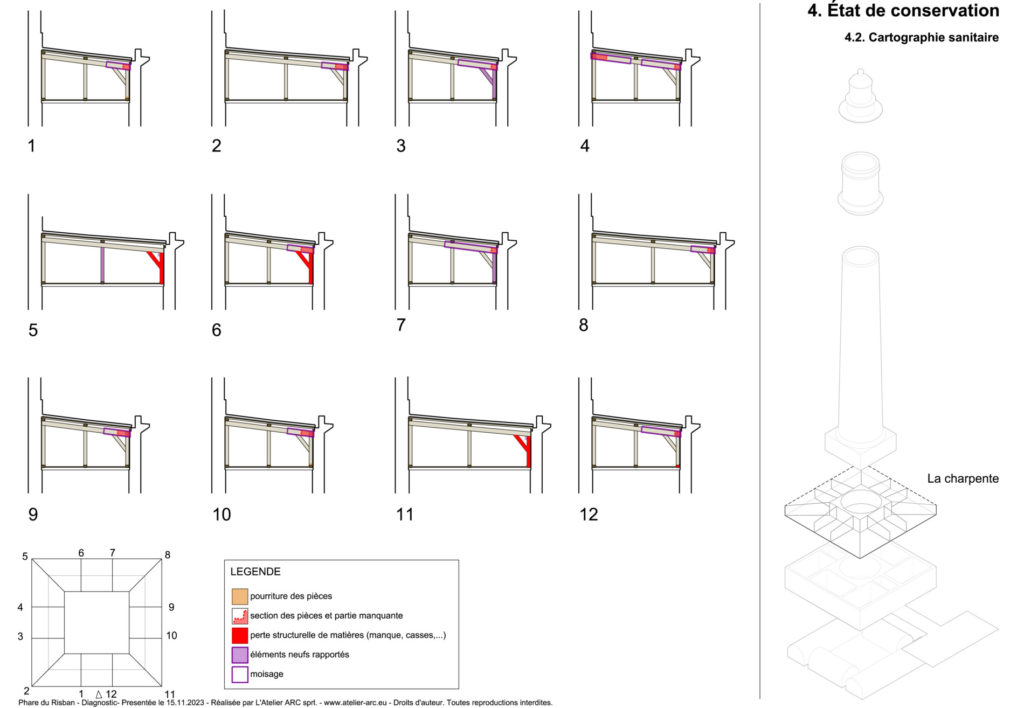

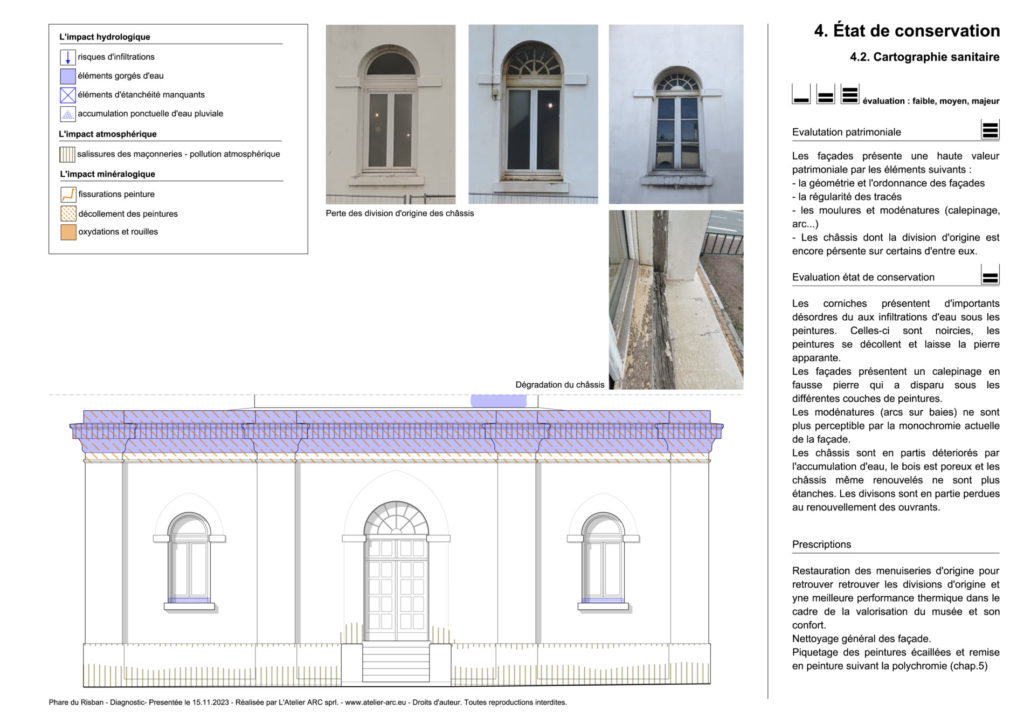

Les toitures et corniches des logements des gardiens sont fortement touchées par des désordres hydrologiques. Les chéneaux sous-dimensionnés, les raccords vétustes et l’étanchéité défaillante ont entraîné des infiltrations qui détériorent les modénatures, masquent les tracés d’origine et altèrent les menuiseries. Enfin, la charpente, sans valeur patrimoniale notable, est fortement affaiblie par des attaques biologiques actives et des consolidations anciennes peu durables.

Ce diagnostic a permis de définir une série de recommandations en vue d’un futur projet de restauration, conciliant conservation patrimoniale, traitement des pathologies, et adaptation aux contraintes climatiques du site.

Notice historique

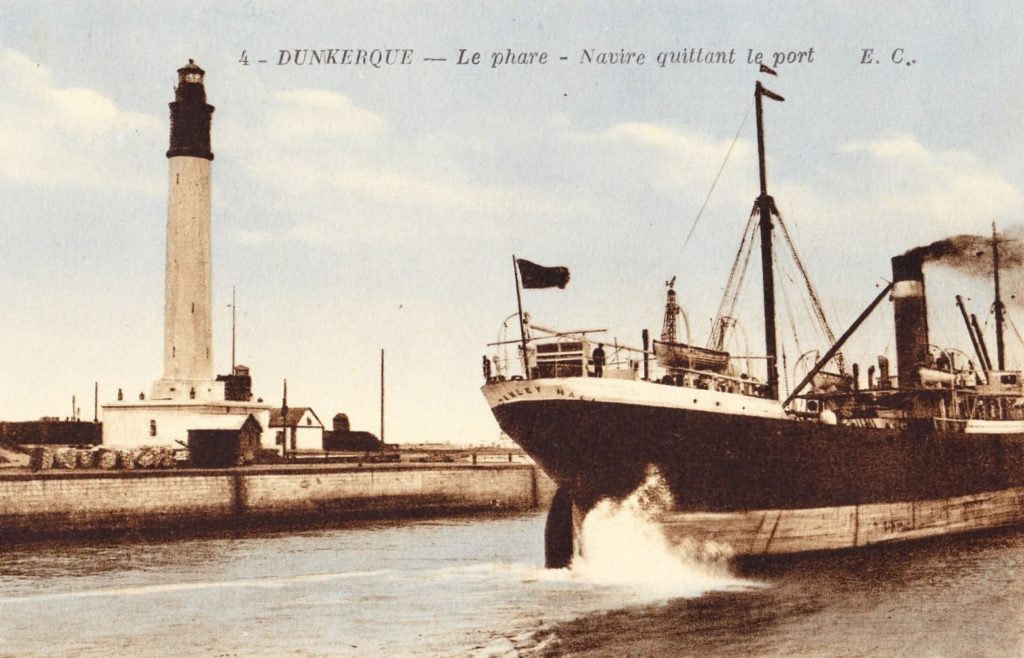

Édifié en 1842 par l’architecte Léonce Reynaud, le phare du Risban marque l’entrée du port de Dunkerque. Il tire son nom de l’ancien fort Risban, démoli quelques années plus tôt, sur lequel il s’élève. Ce nouvel ouvrage s’inscrit dans le contexte d’un renouveau portuaire amorcé dès la fin du XVIIIe siècle, marqué par d’importants travaux d’infrastructure qui favorisent le développement du commerce maritime.

Après une période de déclin liée aux priorités stratégiques de Napoléon Ier, qui privilégie le port d’Anvers, Dunkerque retrouve un rôle central dès la chute de l’Empire. La construction du phare accompagne cette reprise d’activité. Mis en service en 1843, il contribue à sécuriser un trafic maritime en plein essor.

Le phare du Risban se distingue par son envergure et son caractère innovant. Classé parmi les phares de premier ordre, il est électrifié dès 1885, devenant ainsi l’un des premiers phares français à bénéficier de cette modernisation. Son signal, un éclat blanc toutes les 10 secondes, est visible à 26 miles nautiques. Il reste gardienné jusqu’en 1985, date à laquelle il est automatisé.

Témoin de l’histoire maritime de Dunkerque et de son rayonnement commercial, le phare du Risban conserve aujourd’hui une valeur patrimoniale majeure.