Château de Jérusalem (Hierges)

Présentation générale

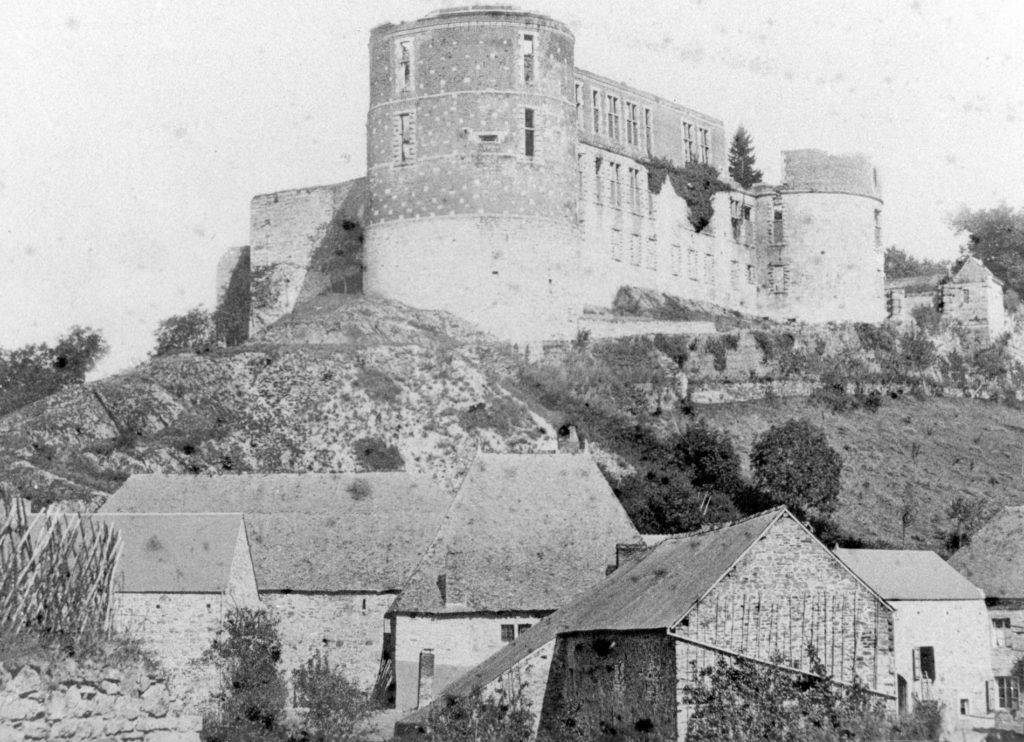

L’atelier ARC mène une mission de diagnostic sanitaire du Château de Hierges, un édifice Renaissance mosane en ruine, classé Monument Historique et perché sur un éperon rocheux dominant la vallée.

Face à la fragilité de la maçonnerie, à l’emprise de la végétation et aux enjeux de sécurisation du site, l’étude adopte une approche globale pour identifier les pathologies et définir des interventions adaptées.

Grâce à l’acquisition de données par drone et la cartographie des dégradations, l’atelier élabore une stratégie mêlant conservation, mise en valeur paysagère et pérennisation des vestiges par des techniques d’éco-consolidation et d’éco-gestion patrimoniale.

Etude de diagnostic

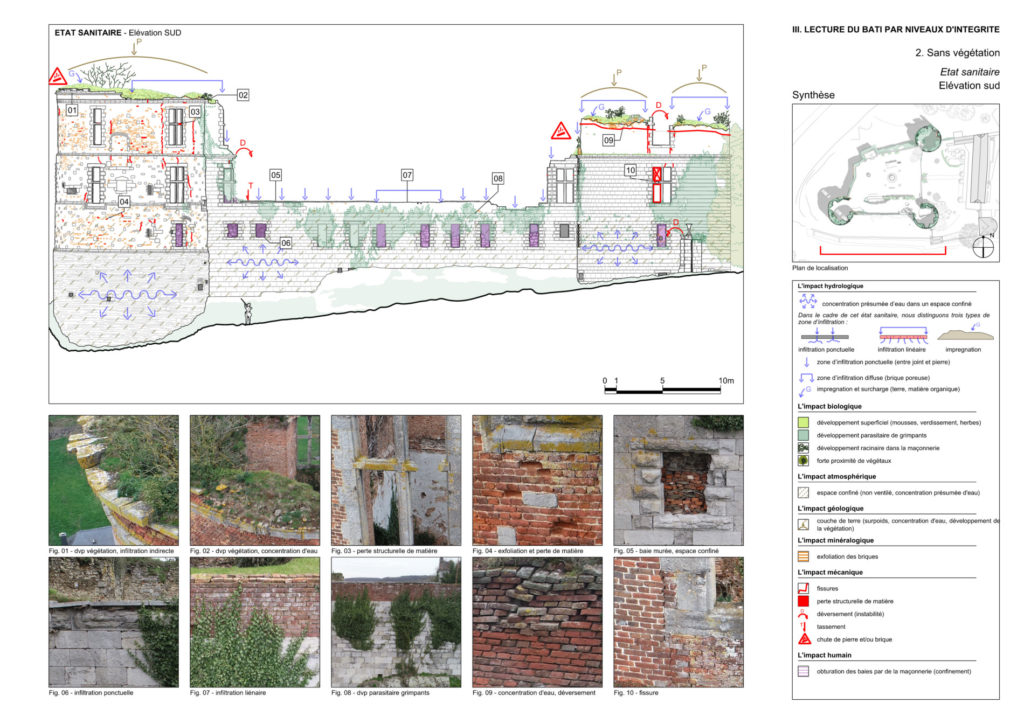

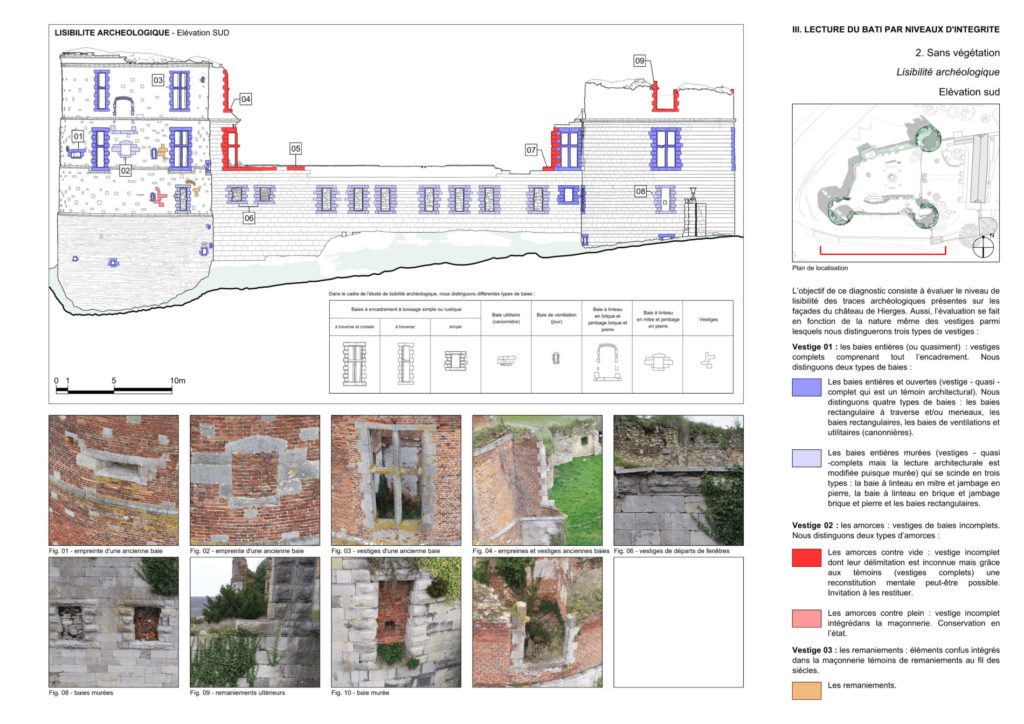

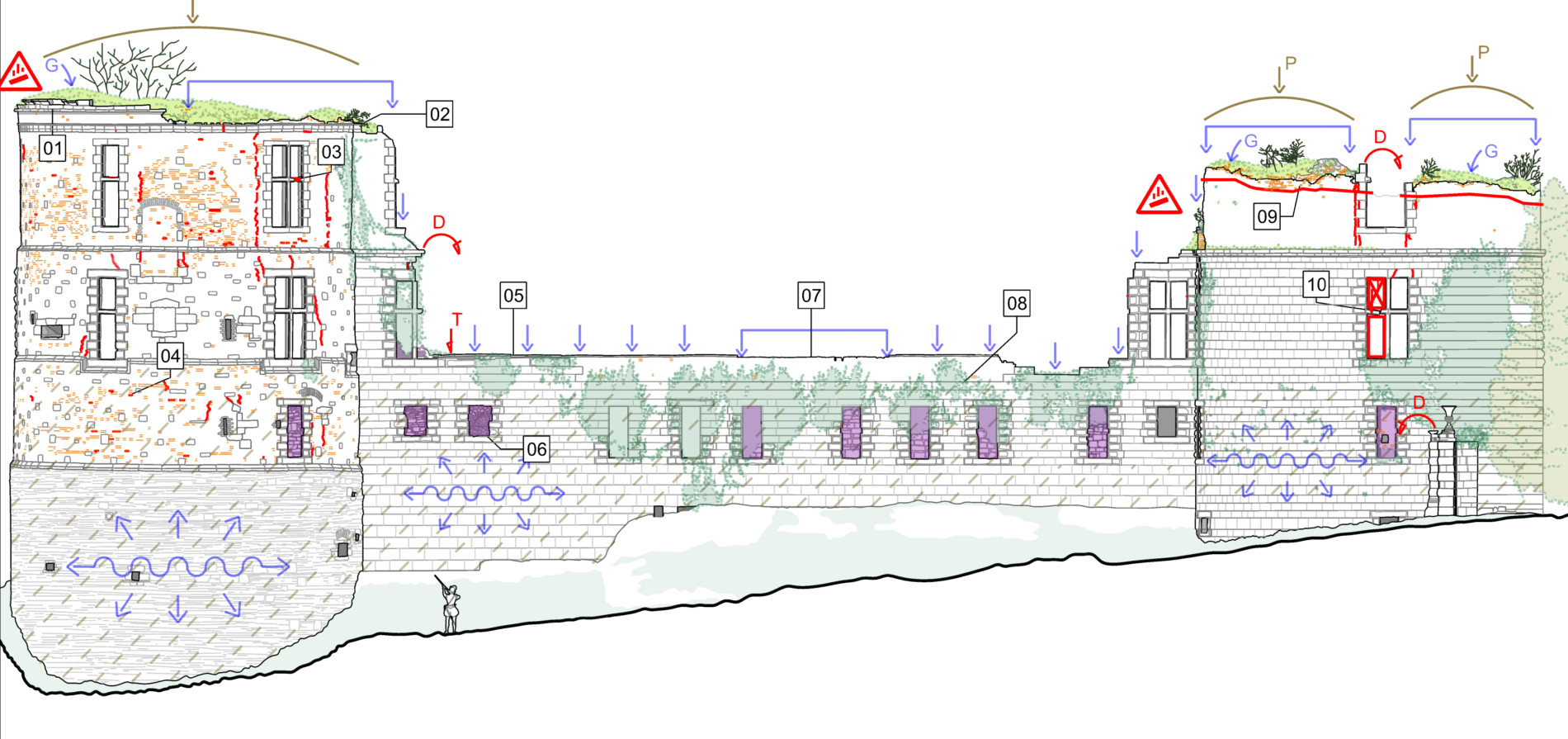

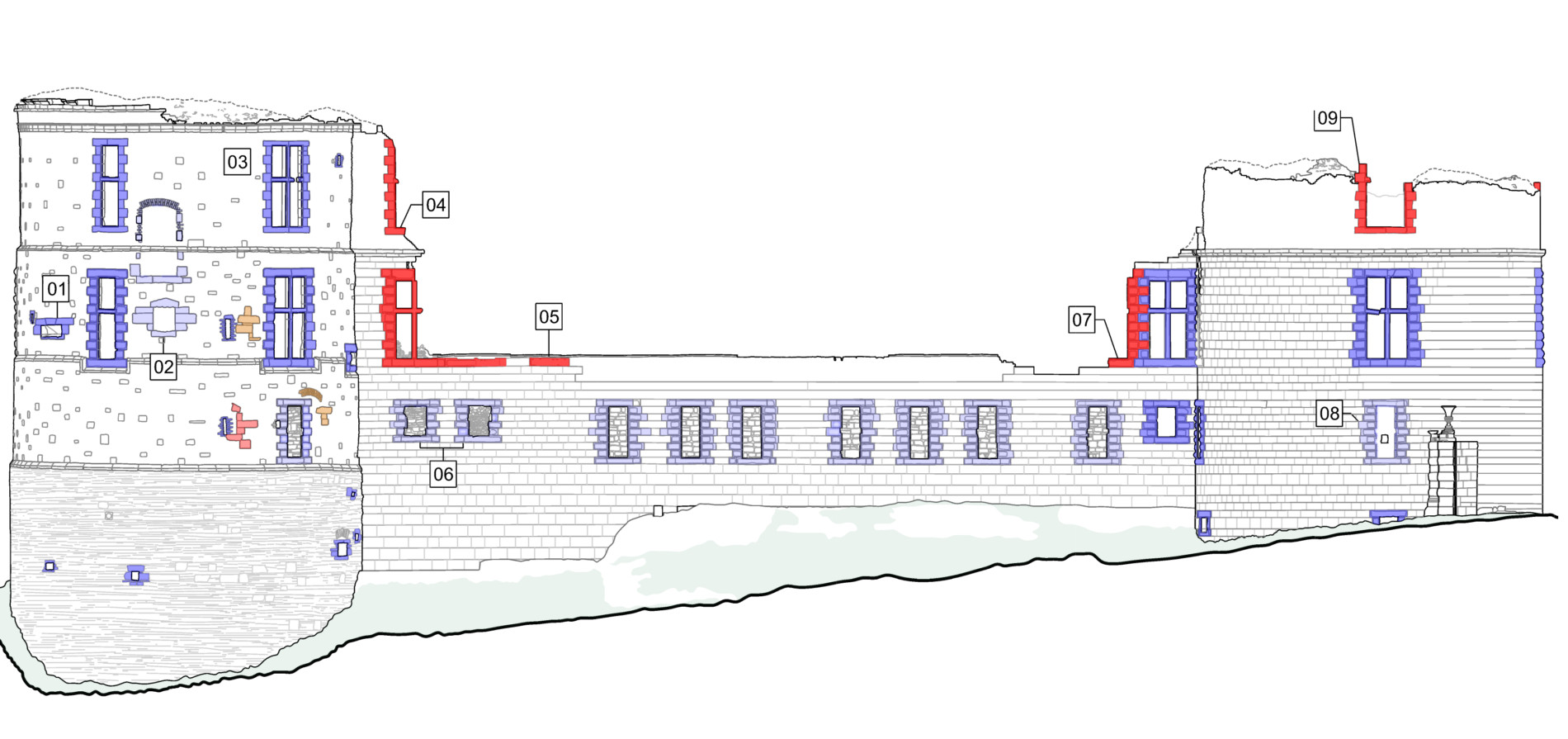

Plusieurs désordres majeurs affectant le Château de Hierges ont été identifiés grâce à une analyse détaillée des orthophotos et des cartographies thématiques. L’impact hydrologique constitue la principale cause de dégradation : les précipitations s’infiltrent dans les maçonneries dépourvues de protection, provoquant fissurations et érosion par ruissellement et remontées capillaires. L’impact biologique, amplifié par l’humidité, favorise la prolifération de végétaux dont les racines aggravent l’ouverture des fissures et les effondrements ponctuels.

L’impact mécanique regroupe des désordres structurels nécessitant une surveillance immédiate, tels que fissures profondes, arrachements et pertes de maçonnerie. L’impact minéralogique résulte des agressions climatiques, rendant certaines pierres et briques poreuses et friables. L’impact humain, notamment par des modifications récentes du terrain, a altéré l’écoulement naturel des eaux, accélérant leur stagnation dans les tours.

Enfin, l’impact géologique contribue à l’instabilité de l’assise des murs, entraînant des chutes de pierres. Une attention particulière a été portée à la tour de Justice, dont l’intérieur et l’extérieur font l’objet d’une analyse approfondie.

Conception de projet

Une approche mesurée a été adoptée pour la préservation du Château de Hierges, en s’appuyant sur la philosophie du bureau « autant que nécessaire, aussi peu que possible ». L’analyse du site a permis d’identifier trois secteurs distincts, chacun nécessitant une intervention adaptée et progressive.

Les tours du Donjon et des Bois, visibles depuis le village et relativement bien conservées, nécessitent avant tout une protection des arases pour prévenir l’infiltration d’eau et l’érosion des maçonneries. Une intervention rapide sur ces parties exposées garantira leur stabilité à long terme, tandis qu’un balisage temporaire permettra de sécuriser la zone sans engager de travaux immédiats.

Le Grand Quartier, situé au cœur du château, présente un fort intérêt archéologique et structurel. L’étude des vestiges révèle des traces d’un ancien escalier qui pourrait être réhabilité pour améliorer la circulation des visiteurs. Par ailleurs, le dégagement du couloir reliant la tour des Bois au Donjon, actuellement obstrué par des éboulis non archéologiques, pourrait être envisagé. La consolidation des linteaux de baies, aujourd’hui fragilisés, sera une priorité à moyen terme.

Enfin, la tour de Justice, la plus instable et située à proximité des parties habitées, constitue l’urgence principale. Son état de dégradation avancé met en péril l’équilibre de ses baies et de ses maçonneries, rendant impératif un travail de consolidation rapide. Sa forte lisibilité architecturale et son potentiel de reconversion justifient une attention immédiate, tant pour assurer la sécurité du site que pour envisager une future mise en valeur à vocation résidentielle ou culturelle.

Dans cette démarche, l’objectif n’est pas de reconstruire, mais d’assurer la stabilité et la lisibilité du château, en intervenant uniquement lorsque la conservation l’exige. Chaque action vise à préserver l’identité du monument, en respectant son état de ruine tout en garantissant sa transmission aux générations futures.

Réalisation des travaux

Notice historique

Le Château de Hierges, situé dans les Ardennes françaises, trouve ses origines au IXᵉ siècle avec une première forteresse en bois, remplacée au XIᵉ siècle par un château en pierre construit par la famille de Hierges.

Reconstruit au XVIᵉ siècle par Jean de Hamal dans un style Renaissance mosane après des destructions successives, il subit les ravages des guerres franco-espagnoles et de la Révolution française, laissant place à des ruines encore imposantes aujourd’hui.